膝痛の原因とは?タイプ別の症状と予防・改善方法を解説

「階段の上り下りで膝に痛みがある」「立ち上がる時に膝が痛む」など、膝の痛みを感じながら生活を送っている方は少なくないのではないでしょうか?

厚生労働省の調査によると、変形性膝関節症の患者数は約2,530万人と推定されています。 これは、実に日本人の約5人に1人が変形性膝関節症を抱えているという計算になります。

今回は、膝痛を引き起こす原因や症状について解説します。膝痛の予防・改善につながるエクササイズも紹介していますので、膝に不安を抱えている人はぜひ試してみてください。

目次

膝の構造ってどうなっているの?

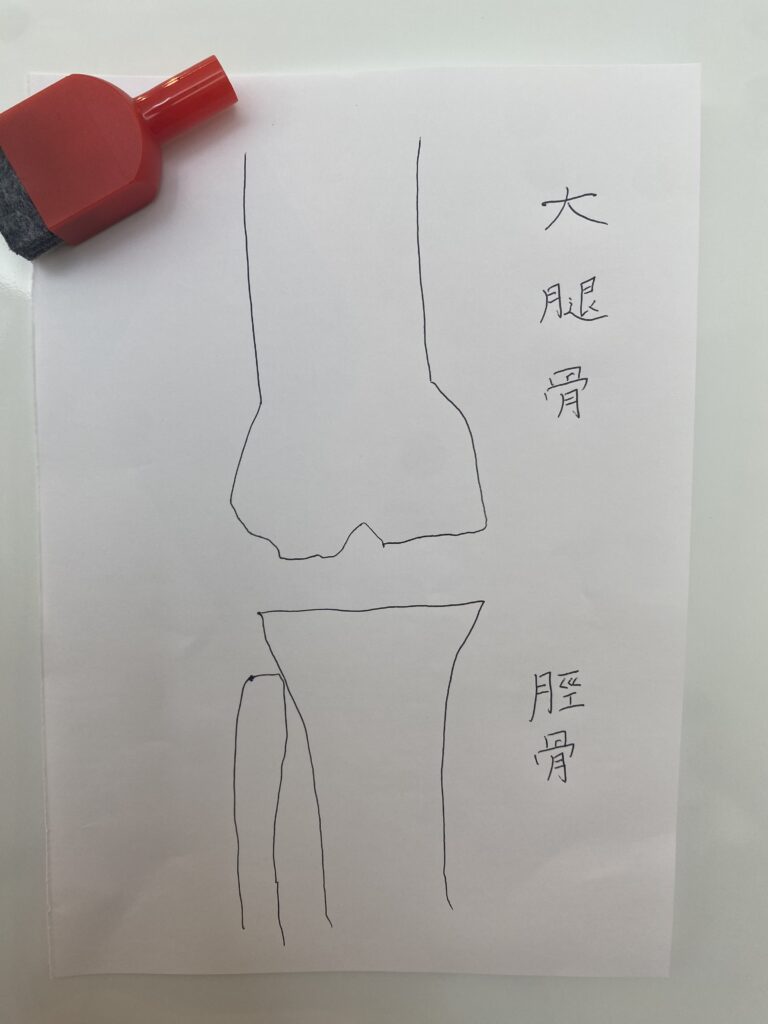

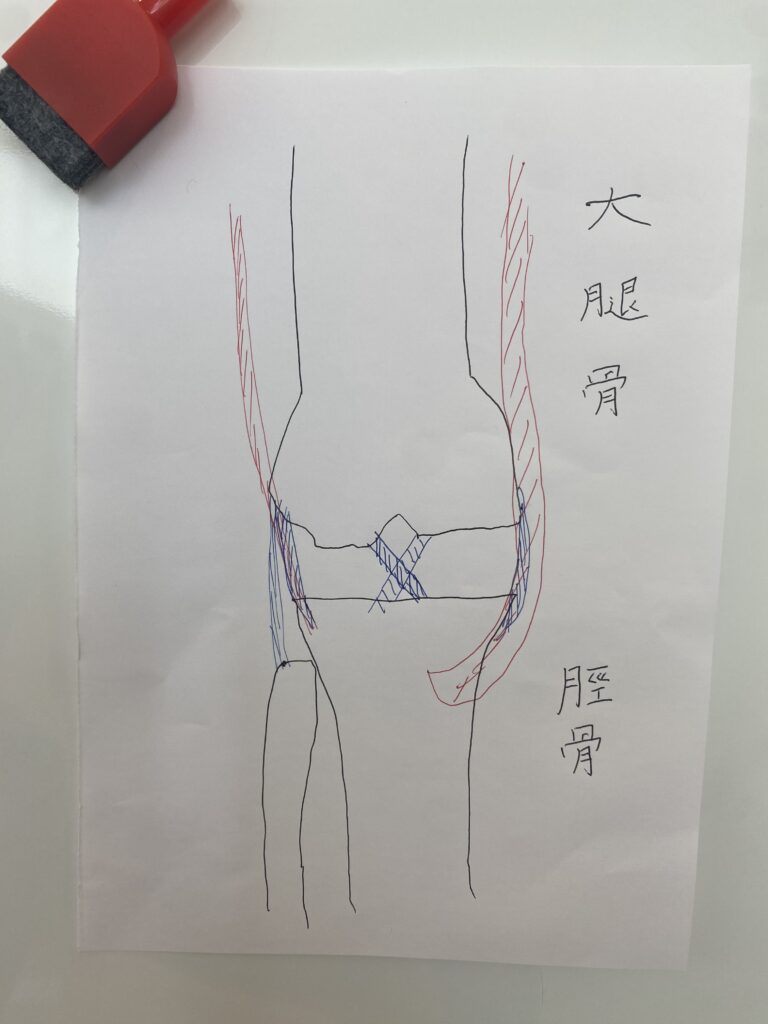

膝は、脛骨(けいこつ)というふくらはぎの骨と、大腿骨(だいたいこつ)という太ももの骨と、いわゆる「お皿」と言われる膝蓋骨(しつがいこつ)によって形成されています(下の図は、脛骨と大腿骨の様子です)。

骨だけで見ると、大腿骨は脛骨の上に乗っているような状態です。このままでは非常に不安定なため、靭帯や筋肉によって膝の構造が補強されています。

膝痛を引き起こす原因

膝痛は、大きく2つの原因で引き起こされると考えられています。それぞれの原因と、その原因で起こる可能性の高い病気について解説します。

(1)加齢による変形

膝の関節は、太ももの骨(大腿骨)、すねの骨(脛骨)、膝のお皿(膝蓋骨)の3つの骨から構成されていると説明しました。これらの骨の表面は、弾力性があり、衝撃を吸収する働きを持つ「関節軟骨」で覆われています。

関節軟骨は、加齢とともにすり減ったり、変形したりしやすくなります。 このような変化は、誰もが経験する自然な老化現象のひとつです。軟骨の摩耗が進むと、骨同士が直接こすれ合い、炎症や膝痛を引き起こしやすくなります。

代表的な疾患として「変形性膝関節症」が挙げられます。

(2)運動・スポーツによる負荷

スポーツや運動は健康維持にとても大切ですが、やり方を間違えると膝に大きな負担をかけ、さまざまな障害を引き起こす可能性があります。例えば、次のような動作は特に膝への負担が大きいです。

・膝を大きく曲げる動作

階段の登り降りや、スポーツなどでの動きが当てはまります。また、スクワットなどの筋トレも正しいフォームでないと膝痛が出やすくなります。

・過度な運動

適度な運動はとてもいいことです。ですが、必要以上に頑張りすぎてしまう方は痛みが出やすくなります。身近な物でいうと、「ウォーキング」は1日1万歩を目安に歩きましょうと言われますが、一般的な体格の人の場合、1万歩歩くには2時間弱の時間が必要で、合計約7kmの歩行が必要です。

病気などの予防を目的とした場合、1日4,000歩でも十分に効果を発揮します。無理をせず、自分に合った運動量で継続することがとても大切です。

膝痛の主な疾患の種類

一般的に膝が痛い人で考えられる症状は、以下の5種類が考えられます。

(1)変形性膝関節症

変形性膝関節症とは、膝関節のクッションの役割を果たしている関節軟骨が、加齢とともにすり減ってしまい、関節内で炎症や変形を引き起こす病気です。

初期段階では、立ち上がり時や歩き始めなど、動作を開始する際に痛みが現れます。進行すると、階段の上り下りや正座が困難になるなど、日常生活にも支障が出るようになります。

変形性膝関節症は、大きく分けて原因が明らかでない「一次性」と、病気や怪我などが原因で起こる「二次性」の2つに分類されます。多くの方は「一次性」の変形性膝関節症に該当します。加齢による軟骨のすり減りが、主な原因です。

| 分類 | 原因 |

|---|---|

| 一次性 | 加齢による退行性変化(関節軟骨のすり減りなど)、肥満、下肢アライメント、職業、遺伝、生活環境など |

| 二次性 | 炎症性疾患(関節リウマチ、化膿性関節炎)、腫瘍性疾患、外傷(靭帯損傷、半月板損傷、骨折)、壊死性疾患、神経病性関節症、骨系統疾患、代謝・内分泌疾患など |

(2)ランナー膝(腸脛靭帯炎)

ランナー膝は、ランニングをする人に多く見られる膝の痛みのことです。正式には腸脛靭帯炎といい、太ももの外側から膝の外側にかけて伸びる腸脛靭帯と、太ももの骨の出っ張り(大腿骨外側上顆)が擦れ合うことで炎症を起こし、痛みを生じさせます。

ランナー膝は、ランニングの距離や強度が適切でない場合に起こりやすいため、特にランニング初心者の方に注意が必要です。また、ランニングフォームや筋肉の柔軟性、足の形なども関係していると考えられており、以下のような要因が挙げられます。

- オーバーユース(使い過ぎ):長距離のランニングや、休息を十分に取らないまま走り続ける

- 筋力不足・柔軟性不足:太ももの外側の筋肉(腸脛靭帯)や、お尻の筋肉(中殿筋)の柔軟性が低い、または筋力が弱い

- 足の形状:扁平足や回内足(かかとが内側に倒れこんでいる状態)の人は、腸脛靭帯に負担がかかりやすい

- 不適切なフォーム:身体の軸がぶれたり、着地の際に足が身体の軸よりも外側に出るなど、フォームが崩れている

- 硬い路面でのランニング:硬い路面は、着地の衝撃が大きいため、腸脛靭帯への負担が大きくなる

(3)半月板損傷

スポーツなどによって膝に強い衝撃や負荷が加わると、膝関節内に存在する半月板が損傷してしまうことがあります。

半月板は、大腿骨(太ももの骨)と脛骨(すねの骨)の間にあるC型の軟骨組織で、膝にかかる衝撃を吸収したり、関節の動きを滑らかにするクッションの役割を果たしています。

激しいスポーツや急激な方向転換などで膝を捻ったり、強い衝撃を受けたりすることで、半月板が損傷することがあります。

半月板損傷では、以下のような症状が現れることがあります。

| 症状 | 説明 |

|---|---|

| 膝の痛み | 膝を曲げたり伸ばしたり、歩いたりする際に痛む |

| 膝の引っかかり感 | 膝を動かしたときに、引っかかるような感覚がある |

| クリック音(異常音) | 膝を動かしたときに、「ポキッ」「ミシッ」といった音がする |

| 膝の腫れ | 損傷後、数時間から数日かけて膝が腫れてくる |

| 膝のロッキング(動きの制限) | 膝関節がロックされ、完全に伸ばしたり曲げたりすることができなくなる |

半月板損傷の治療法は、損傷の程度や症状、患者の年齢や活動レベルなどを考慮して決定されます。 保存療法としておこなわれるのは、安静、アイシング、リハビリテーションなどです。 損傷の程度が大きい場合や、保存療法で改善が見られない場合は、手術が検討されることもあります。

(4)前十字靭帯損傷

スポーツによる膝への負荷として、前十字靭帯損傷も挙げられます。前十字靭帯は、膝関節の中にある太ももの骨とすねの骨をつなぐ靭帯の一つです。この靭帯は、膝関節を安定させるために重要な役割を担っており、特に、すねの骨が前にずれたり、膝がねじれたりするのを防いでいます。

前十字靭帯損傷は、バスケットボールやサッカー、スキーなど、ジャンプや方向転換を伴うスポーツで多く見られます。これらのスポーツでは、着地時や急な方向転換時に膝に大きな負担がかかり、前十字靭帯が損傷するリスクが高まります。

前十字靭帯が損傷すると、膝に鋭い痛みを感じたり、「プツッ」という音が聞こえたりすることがあります。また、膝が不安定になり、体重をかけると痛みが走ったり、膝くずれを起こしたりすることもあります。

前十字靭帯損傷の治療は、損傷の程度や患者の年齢、活動レベルなどを考慮して決定されます。保存療法では、サポーターや装具などで膝関節を固定し、安静を保ちながらリハビリテーションをおこないます。

一方、手術療法では、損傷した前十字靭帯を再建します。

前十字靭帯損傷は、適切な治療を行わないと、膝関節の不安定さが残ったり、変形性膝関節症のリスクが高まったりする可能性があります。そのため、スポーツ中に膝に痛みや違和感を感じたら、早めに医療機関を受診することが大切です。

(5)オスグッド

オスグッドは、正式名称を「オスグッド・シュラッター病」と言い、成長期の子どもに多く発症する膝の疾患です。10代前半のスポーツをしている活発な子どもに多く見られ、特に男子に多く発症する傾向があります。

オスグッドは、膝のお皿の下にある脛骨粗面と呼ばれる骨が出っ張り、そこに痛みが生じます。 そして、脛骨粗面に付着する太ももの筋肉(大腿四頭筋)が運動などで収縮され、脛骨粗面が何度引っ張られることで炎症が起きます。

※記事リンクを貼る

(6)その他の病気による膝痛

膝の痛みは、加齢やスポーツによるものだけではありません。 その他にも、以下のような病気が原因で起こる場合があります。

①関節リウマチ

関節リウマチは、免疫の異常によって関節に炎症が生じ、痛みや腫れを引き起こす病気です。進行すると関節の変形や機能障害を引き起こす可能性があります。

関節リウマチは、40~60代の中高年女性に多く見られます。免疫の異常により、本来、細菌やウイルスから体を守るはずの抗体が、自分の体の組織を攻撃してしまう自己免疫疾患が原因と考えられています。

関節リウマチによって膝関節に炎症が起こると、膝関節炎を引き起こします。

②痛風

膝の痛みを引き起こす病気のひとつに「痛風」があります。痛風は、体内の尿酸が結晶化し、関節に沈着することで激しい痛みや腫れを引き起こす病気です。

痛風発作は、突然やってきます。ある日突然、足の親指の付け根などの関節が赤く腫れ上がり、激しい痛みが走ります。

痛風は、高尿酸血症が原因で起こります。高尿酸血症とは、血液中の尿酸値が高い状態のことです。体内で尿酸が結晶化し、関節に沈着することで痛みや熱などを生じるのです。

タイプ別 膝痛の症状と考えられる原因

膝の痛みと言っても、その症状は様々です。痛みのタイプ別に考えられる原因をまとめました。

※これらの症状と原因はあくまでも一例です。膝に違和感・痛みを感じた場合は、自己判断せずに治療院へ相談し、適切な診断を受けるようにしましょう。

(1)歩くのがつらい、階段の上り下りでの膝痛

日常生活で歩くことや階段の上り下りで膝に痛みを感じる場合、膝の関節にある軟骨がすり減ってしまい炎症を起こしている「変形性膝関節症」の可能性が考えられます。

変形性膝関節症は進行性の病気であるため、放置すると軟骨がすり減り続け、骨の損傷や関節の変形が進んでしまいます。最終的には膝が曲がりにくくなってしまい、歩行が困難になるなど日常生活に支障が出てしまう可能性もあるでしょう。

初期症状としては、歩き始めや立ち上がり時に膝に痛みを感じることが多く、症状が進行すると、安静時や夜間にも痛みが続くようになります。

(2)正座やしゃがむ際の膝痛

膝の痛み方は人それぞれですが、「正座やしゃがむと痛む」という場合m、 変形性膝関節症 の可能性が考えられます。加齢に伴い軟骨がすり減りやすくなるため、中高年の方に多くみられます。

(3)膝を曲げると音が鳴る

階段の上り下りや立ち上がる時などに、膝から「ポキッ」「ミシッ」「コキコキ」といった音が鳴る場合、何が原因として考えられるのでしょうか?

膝の音だけを捉えても、それが病気のサインなのか、そうでないのかを判断することは困難です。ただ少なくとも、音が鳴るだけで特に痛みがないのであれば、それほど心配する必要はありません。

膝の関節の中には、関節液と呼ばれる潤滑油のような役割を果たす液体で満たされており、関節をスムーズに動かす手助けをしています。膝を動かした時に、関節内の圧力の変化によって気泡が発生し、それが弾ける際に音が鳴ることがあります。

しかし、音が鳴ると同時に痛みを伴う場合は注意が必要です。関節軟骨のすり減りや半月板の損傷など、関節内部に何らかの異常が発生している可能性があります。特に、中高年の方で、階段の上り下りや立ち上がり動作で音が鳴り、膝痛が続く場合は、変形性膝関節症の初期症状である可能性も考えられます。

(4)膝が腫れている、熱を持っている

膝が腫れて熱を持っている場合、変形性膝関節症の可能性が疑われます。 変形性膝関節症は、軟骨がすり減ることで関節内部に炎症が生じ、腫れや熱感が現れます。 具体的には、以下のようなメカニズムで症状が現れます。

また、熱や腫れは感染症が原因の可能性も考えられます。いずれの場合であっても、早めに医療機関を受診しましょう。

(5)膝に水が溜まる

膝に水が溜まる症状は、医学的には「膝関節水腫」と呼ばれ、膝関節内部に過剰に関節液が溜まった状態を指します。

関節液は通常、関節の動きを滑らかにする潤滑油としての役割と、軟骨に栄養を届ける役割を担っています。この関節液は、関節内部の「滑膜」という組織から分泌され、古いものは吸収されることで一定量に保たれています。

しかし、何らかの原因で滑膜に炎症が起こると、関節液の分泌と吸収のバランスが崩れ、過剰に関節液が産生され、膝に水が溜まってしまうのです。膝に水が溜まる原因として、変形性膝関節症、半月板損傷、靭帯損傷、関節リウマチ、痛風などが挙げられます。

水が溜まった状態では、膝が腫れて重く感じたり、曲げ伸ばしがしにくくなることがあります。すぐに医療機関を受診して、適切な診断と治療を受けましょう。

膝痛の予防・改善につながるエクササイズ+ストレッチ

膝痛の原因や症状について知ったところで、ここからは予防・改善につながるエクササイズとストレッチを解説します。

(1)お尻の筋肉のエクササイズ

お尻の筋肉は歩いたり、立っている時の支えとして使われています。そんな筋肉がうまく働かなくなっていると、身体は無意識に他のところでバランスを取ろうとします。その結果、膝に過度の負担がかかってしまったり、膝が内側に入る「ニーイン」というよくないクセがついたりします。

その結果、膝痛などの症状に繋がることがあります。

そこで、このエクササイズを通じてお尻の筋肉を鍛えつつ、お尻を使う感覚を養います。

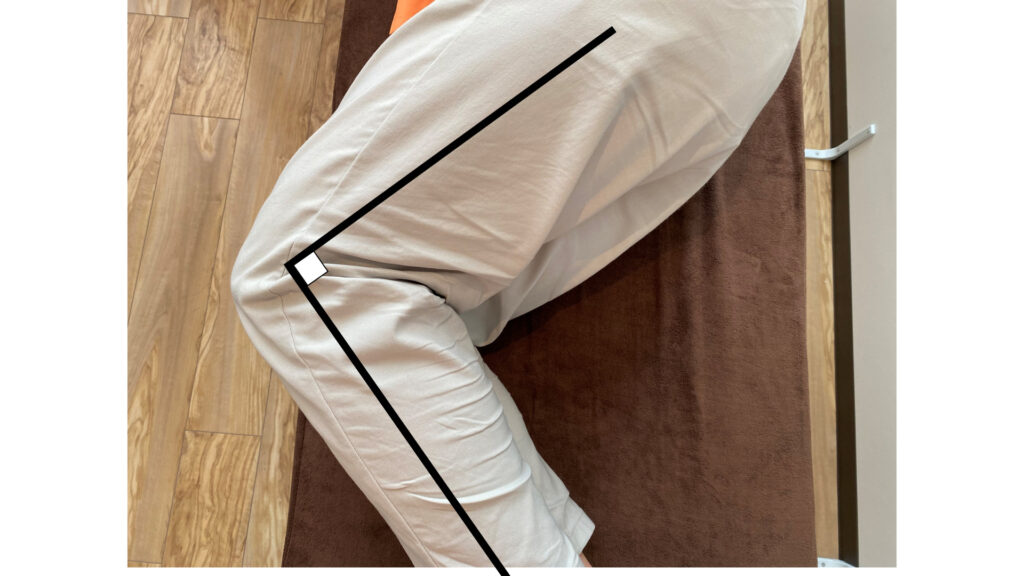

①膝が直角になるようにして、横向きに寝転がります。

②天井側の足を持ち上げます。

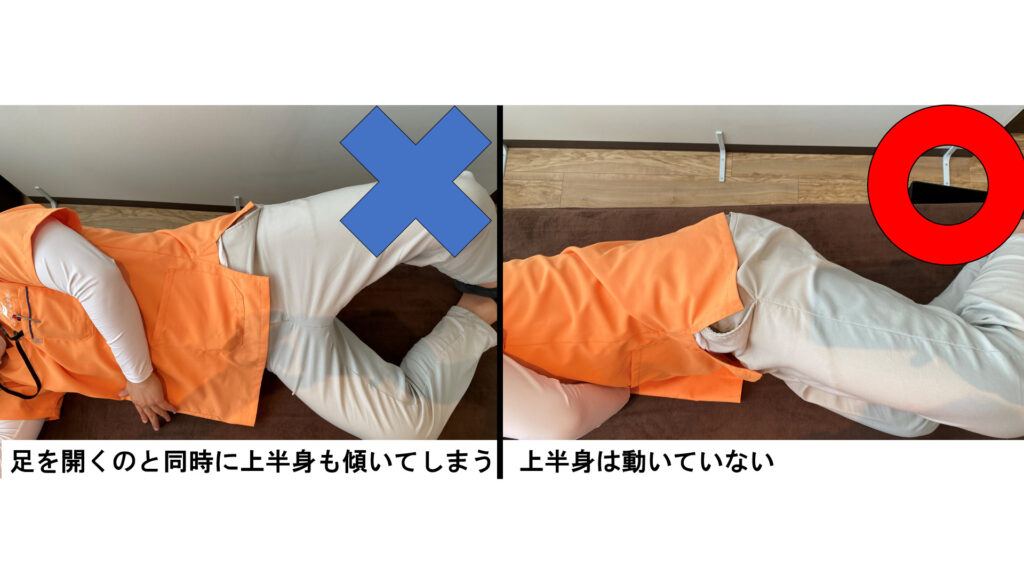

①と②を左右交互に10回ずつおこないましょう。無理なく始めるために、最初は1日1セット、慣れてきたら3セットおこなってください。

なお、足を持ち上げる際にかかと同士が離れないようにしましょう。かかとが離れると別の筋肉が働きやすくなり、期待する効果が得られにくくなります。

上半身は動かさずに、股関節から下だけが動くように行ってください。

上半身が足と一緒に傾いていってしまうと、せっかく行っているエクササイズの効果がありません。

(2)股関節のストレッチ

膝痛をやわらげるために、ももの前やもも裏のストレッチなどが有効とされています。今回はその2カ所ではなく、股関節を伸ばすストレッチを紹介します。

股関節の横にある筋肉が硬くなると、膝のお皿(膝蓋骨)が内側を向きやすくなり、それに対してつま先は外側を向いた状態になります。このねじれが生じたまま歩行時や運動をおこなうと、膝にじわじわと負担をかけていくことになってしまうのです。

このストレッチをおこなうことで、股関節の横にある筋肉の柔軟性を取り戻し、お皿の位置を適正な状態に戻します。

①ベッドかソファなどに仰向けで寝転がります

②伸ばす方の足(上の画像の場合右足)に反対足を組んでください

③組んでいる足(上の画像の場合左足)で伸ばす足をベッドの外に引っ張ります

③の状態で30秒から1分ほどキープします。初めての方はまずは30秒から試してみてください。ストレッチをする時に、筋肉が伸びている側の腰(骨盤)がベッドやソファから浮かないようにしてください。浮いてしまうとストレッチが上手くできません。

膝痛を予防するために

膝の痛みに悩まされないためには、日頃から予防に努めることも大切です。具体的には、以下の4つのポイントを押さえましょう。

(1)無理のない範囲での適度な運動

膝痛を予防するためには、適度な運動が欠かせません。 運動不足の状態が続くと、膝関節周辺の筋肉が衰えてしまいます。 すると、膝関節への負担が増加し、膝痛のリスクが高まります。

運動習慣がある人は、膝関節を支える筋肉が鍛えられ、膝痛を予防できるだけでなく、改善効果も期待できます。特にウォーキングは、膝関節への負担が少なくメンタルケアにもつながるのでおすすめです。

ただし、膝痛がある場合は無理をせず、医師に相談の上で行うようにしてください。 また、ウォーキング中に猫背になったり、腰を反らせたりすると、膝関節に余計な負担がかかってしまいます。 正しい姿勢を保ちながら、自分のペースで歩くようにしましょう。

(2)体重管理

膝にかかる負担を減らすためには、体重管理はとても大切です。体重が増加すると、膝への負担も大きくなってしまいます。 特に階段の上り下りや、立ち上がり動作など、日常生活の動作一つ一つで、膝には体重以上の負担がかかります。

例えば、立っているときの膝に加わる重さは、体重の約3倍とされています。体重50kgの人の場合、約150kgの負荷が加わっているということになるのです。さらに歩くときには、膝には体重の5〜7倍の負荷がかかるとされています。

体重が1kg増えるだけで、膝にはそれ以上の負荷が加わります。健康的な膝を保つためにも、適度な運動やバランスの取れた食事を心がけ、体重管理に努めましょう。

まとめ

膝痛の原因やタイプ別の症状、自宅でできる改善ストレッチなどをご紹介してきました。 今後も元気に歩いたり走ったりできるよう、今回ご紹介したエクササイズやストレッチをぜひ取り入れてください。

すでに膝に痛みや違和感、不安などがあるという場合は、早めに医療機関の診断を受けて治療を開始しましょう。自分の膝の状態を正確に把握したいという人は、ぜひよろずや接骨院にご相談ください!

今回の内容で気になることや、不安などありましたら、「こちら」のお電話か、「LINE」から気軽にお問い合わせください。

(「スタッフ写真」、「こちら」、「LINE」をタッチしていただくと、当院の地図情報、電話、LINEにつながります。)

メール

申し込み・お問い合わせ

フォームに移動します

- 通院しやすい院を選択可能

- ご希望の時間を選択可能

- 電話でのやり取りが難しい方

電話

直接電話で問い合わせ

お急ぎの方はこちら

- 向ヶ丘遊園院に通院希望の方

- 返信待ちや複数回のやり取りが嫌な方

- 症状がつらく早く予約が取りたい方

LINE

向ケ丘遊園院の

公式LINEに進みます

- 向ヶ丘遊園院に通院希望の方

- 気軽にLINEから質問、予約が

したい方 - メールをあまり使用しない方

よろずや接骨院 向ヶ丘遊園院 情報

「よろずや接骨院 向ヶ丘遊園」

・住所:神奈川県川崎市多摩区登戸2121-1GINZAFOREST3階

→小田急線向ヶ丘遊園駅北口から徒歩1分

→小田急・南部線登戸駅から徒歩7分

〇営業時間

→09:00〜21:00

土、日、祝日なども受付しております。

受付時間に変更もございますので、詳しくは直接お問い合わせください。

〇電話番号

044-874-0462

来ていただいた方の待ち時間を最小限に減らすために完全予約制となっております。

ご来院の際はお電話か、LINEからお問い合わせください。

〇スタッフ紹介

※各スタッフの画像をタッチしていただくと、該当スタッフのページに移行します。

院長 本田 翼(ほんだ つばさ)

https://www.instagram.com/yorozuya_tsubasa/

セラピスト

飯髙 翔太(いいたか しょうた)

https://www.instagram.com/jusei_iitaka/

X(旧Twitter)

よろずや接骨院宮前平院 院長

久保 倭夏(くぼ しずか)

https://www.instagram.com/yorozuyakubo

宮前平院ホームページ

あなたのお悩み気軽にご相談ください。

スタッフ一同、ご連絡お待ちしております。

(監修者情報)

この記事は、国家資格(柔道整復師)を保有する「よろずや接骨院 向ヶ丘遊園院」スタッフ飯髙 翔太が監修しています。